10月26日晚上,由中国人民大学教务处、中华古典音乐研究院和交叉科学研究院共同组织的“中华古典音乐系列讲座”在立德楼309举行。讲座由中国人民大学艺术学院齐悦教授主持,特邀作曲与计算机音乐领域专家Marco Bidin主讲。讲座主题看似技术取向,但Bidin教授两个小时的分享并未止步于可视化编程与代码,而是在“记谱—聆听—协作—演出”的完整链条上提出一套可由实践检验的方法论,并探讨如何在演出中,将复杂的电子与算法组织转化为可读、可听、可演、且富于审美趣味的声音事件。

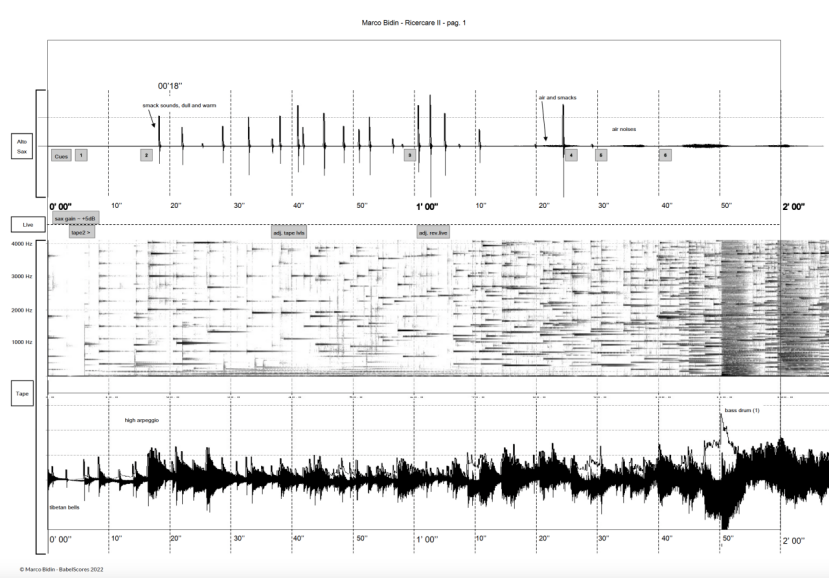

Bidin从谱面与可视化谈起。他指出,混合音乐最常见的困境并不在“声部数量”或“设备堆叠”,而在于演奏者如何在庞杂电子织体中找到与之同步、并与之对话的“入口”。传统的复杂比例记谱(如7:16、8:9:32等)或许忠实,但在排练与演出中往往成为“数拍子的迷宫”。为此,他主张以视觉化谱面替代对可执行性不友好的精密比例:在谱面上标注能量、音色与密度的变化轨迹,用幅度—时间曲线和频谱颜色的连续变化,给演奏者提供稳定的时间锚点与音色线索。演奏者不再被迫在抽象拍号里数拍子,而是把注意力拉回到聆听与互动。

图1 Bidin作品《Ricercare II》乐谱案例

在此基础上,Bidin主张将电子系统与乐器演奏组织为一种“人机协作的室内乐”形态。他把演出时的互动概括为“动作—反应—再反应”的过程:首先由电子(固定媒介或实时程序)“发球”,随后演奏者以乐器回应,系统再依据现场输入给出二次反应。这个回路一方面维持了室内乐意义上的“互相聆听”,另一方面也让电子声部摆脱“背景伴奏”的被动角色,成为具有决策权与能量层次的“演奏伙伴”。在当晚的示范中,王哲以中音萨克斯呈现了若干段落;我们能明显感到,电子的第一击并没有把人推入机械节拍,而是以“可被听见”的能量与色彩提示,促成乐器在正确的强度、时距与音色上接续进入。

为了让这类互动在舞台上可靠发生,时间治理至关重要。Bidin的做法是使用固定媒介(fixed media)持续给出演出时间线的提示点(cue),并使计算机端与演奏者端共用同一秒表,自作品起始零点同步运行。固定媒介像一条稳定的河床,提供不可置疑的流速;而在这条河床上,实时电子与乐器可以在自由段落里伸缩、在确定段落里对齐。自动化触发(if/then)与时间线触发被有机混用:凡是不需要人手干预、也不适合在舞台上分心操作的事件,都交给系统按规则执行;需要审美判断的转折,则留给演奏者与现场监听者共同决定。这里的关键,并不是把控制权交给代码,而是在技术可控的边界内保留音乐性的决定权。

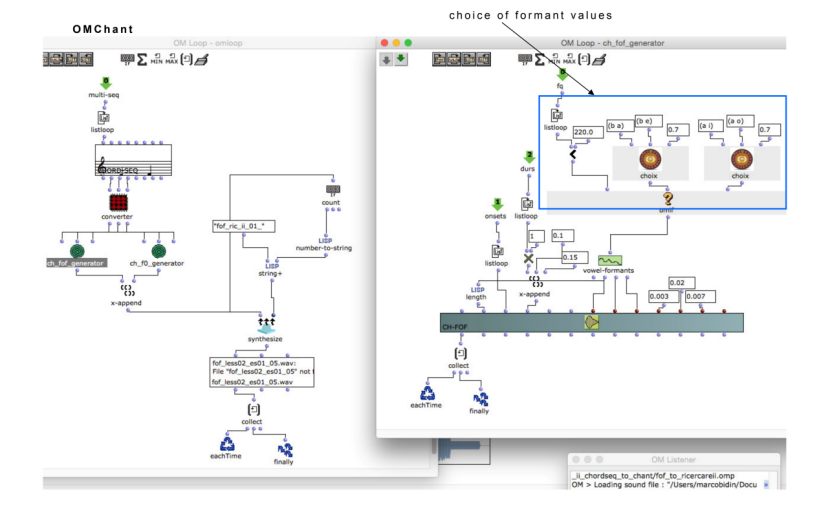

图2 OpenMusic录音素材预处理界面(Bidin设计)

与许多“以技术为中心”的创意研究不同,Bidin没有把“实时处理”当作作品的目的本身。他更愿意把它理解为“舞台声音组织”的一部分:话筒输入经分析、滤波、空间化、回声与动态均衡等模块处理,其参数受谱面与时间线约束,同时又留下足够的弹性以呼应现场。他还在系统中加入“实时录音叠加”的层:舞台上演奏的短句被捕捉、延迟、再现,像一支由影子组成的“数字乐队”围绕独奏者展开。这一设计既解释了“超常时值”的长音效果(人耳听到的不只是当下,也包括被延展与回放的先前内容),也使得空间化布局成为音乐结构的一部分,而不仅仅是声场的某种美化。

图3 MaxMSP现场计算机音乐与传统乐器的交互界面(Bidin设计)

谈及人工智能时,Bidin的态度谨慎而明确。他回顾十年前的系统主要依赖逻辑触发与简单的条件判断,而当下的探索逐步转向面向音色/合成的模型与可解释的音色语义。他强调,AI并不会“接管”作曲的工作,恰恰相反,在这一技术变革的时代,首先迎来的就是对作曲者角色与责任的更高要求。作曲者需要有更好的能力去清楚地描述自己要的声音,并把抽象的审美诉求,转译为能够训练与评估的中层指标,例如能量层的走势、谐波密度的分布、瞬态音色的锐利程度与时域包络的形态。AI在这里并不仅是作为“灵感机器”,而更像一位技术助理:它负责那些不必由人亲自完成、却必须稳定执行的部分;而真正构成作品风格与结构定位的地方,仍由人类作曲者与演奏者共同承担。

值得注意的是,讲座并未把“新技术”与“旧方法”对立起来。Bidin从《Ricercare II》的创作经验出发,一再强调古典音乐中早期室内乐传统中演奏者之间的“互相聆听”是如何在当代人机混合音乐中被重新召回的。“谱面不再是被要求有唯一正确读法的‘法律文本’,而成为引导耳朵聆听与音乐创意的导航界面;计算机音乐在此也不仅停留在扩声器或伴奏带,而是与人共同组织时间、织体与色彩的合奏者。”这一观点使得我们在思考当代音乐演出可能性的同时,也引发了对于“什么是记谱”“什么是演奏”以及“什么是一次可以复演的作品”更深刻的思考。从这个意义上说,讲座中的技术细节——无论是OpenMusic、Max/MSP,还是空间化与自动化——都服务于一个更具人文色彩的主题——如何把音乐的意图转化为当代有意义的音乐组织。

讲座的尾声转向教育与合作的前景。现场多位师生提出,希望把中国传统音乐元素引入这套方法,开展以“人机室内乐”为框架的工作坊与排练。Bidin也赞同在更贴近本土听觉经验的语境里检验方法的可迁移性:当我们不再只是“复现一种风声”“复制一个器乐模板”,而是追求一种“说得清楚、做得出来”的特定音色——也就是作曲者脑海里反复回响、但难以用传统的线性记谱描绘的那个声音——技术才真正成为文化的好伙伴。Bidin这种面向音色—能量—空间的再表述路径,为“古典音乐传统如何在当代继续表达”提供了一个在技术视角下可操作的切口:我们可以用新的声音组织方式,去呈现同样的诗意与节律,而不是机械地把古典素材贴到电子织体之上。

从学科交叉的角度看,这场讲座的重要性正在于它把“乐谱—系统—演出”放回到同一个方法学框架之中。对音乐学与艺术学而言,它提示我们重估记谱学在当代舞台中的功能:谱面不只是记录,更是沟通;对计算机科学与工程而言,它提醒我们在舞台语境里衡量代码的边界与价值:稳定性与可预期性,是所有“自由”得以发生的前提。当演出告一段落,观众的掌声并非献给设备,而是献给这样一种跨学科的组织智慧——它使复杂得以被执行,使即兴得以被呵护,也使我们重新意识到:音乐并不是对声音的被动记录,而是对声音的组织与约定。

走出会场时,不少同学仍在讨论“如何把自己的创作转成可演的系统”。这或许正是本次讲座最直接的收获:我们不再纠结“电子多一点还是少一点、AI该不该参与”,而是开始从演出可行性与审美可达性的角度,重新思考创作、谱面与技术之间的关系。只要“听—看—做”能够在同一套方法里被准确衔接,混合音乐就不仅是声音的新鲜,更是组织方式的革新。以演奏家王哲的萨克斯演出为例,电子与萨克斯之间那种“彼此聆听、彼此促发”的张力,并不是硬件叠加的结果,而是方法论落地的实证。

试想在未来的交叉学科教学与研究中,这样的工作方式还有更广阔的探索空间。我们完全可以在中国乐器与曲牌系统中探索“能量层—音色层”的叙述,建立与中文语境匹配的音色语义标注;也可以建议有机而系统化的工作坊与排练机制,让“课程—实验—演出”形成常态化的循环。技术不是目的,但技术决定了实践的边界;当我们在边界内把组织做细、把聆听做深,跨学科的对话就能发生在舞台中央,而不是停留在纸面。正如那句常被引用的论断所言:音乐是被组织的声音。在这个意义上,Bidin的多层技术方法不仅关乎工具与流程,更关乎一种跨学科的组织观——它尊重音乐家的耳朵,也尊重人与人,人与技术,技术与技术的多样性合作;它让我们在复杂之中仍然能够清楚地知道:为什么此刻入、从何处出、与谁共鸣。

图4 讲座现场

图5 讲座后合影