历时四年

行程4万多公里

中国人民大学艺术学院教授王克举

克服重重困难

用赤心为底片,以激情作向导

融成一道道笔触

描摹出蓬勃而激荡的画卷

这幅名为《黄河》的

巨型油画长卷

全长161.6米、高2米

由101幅2米×1.6米的油画

拼接而成

浓缩了万里黄河的精华

凝聚了属于当代中国人的

黄河集体记忆

十年一梦:百米黄河长卷的诞生

王克举创作油画长卷《黄河》的灵感,与央视纪录片《黄河》密不可分。1987年,29集大型纪录片《黄河》以恢弘的视角展现了黄河从源头到入海口的壮阔景象,镜头中奔腾的激流、苍茫的高原、厚重的历史与璀璨的文明,深深触动了他——黄河不仅是地理意义上的河流,更是中华民族精神的载体。

2009年,王克举赴山西碛口写生时,创作了油画《天下黄河》。面对奔涌的河水,他萌生了绘制黄河全景的念头——唯有亲临每一处河段,才能捕捉到黄河不同地貌的独特气质,绘制出独一无二的黄河长卷。然而,彼时的他自觉“艺术造诣尚浅”,不敢轻易触碰这一宏大题材。直到2016年,在晋中黄土沟壑写生时,那片“有形有韵”的黄土地再次点燃了他的激情,他意识到:“时机成熟了。”

王克举展示其作品,油画《天下黄河》(左)

“我们这一代人,都有着坚定的革命理想和信念”,王克举坦言,他的黄河长卷创作,既是个体生命经验的投射,也是时代精神的映射。1956年出生于齐鲁大地的王克举亲历了新中国成立后黄河治理的奇迹,感慨“黄河安澜”背后的人定胜天之力,这种对黄河治理历史的深刻感触,被他转化为笔下黄河的丰饶之姿。

退休后,他即刻投入到《黄河》的创作之中。他认为,只有大尺幅才能表现出这条萦绕于中国文化之梦的河流的气魄,于是他从纪录片《黄河》中逐帧截取了30多个拍摄机位的画面,提前构思好想要描绘的景象,并以此为基在地图上开始标注理想的写生点。

对照这些点位,从2016年至2019年,王克举驾车行程4万多公里,跨越西藏、青海、甘肃、内蒙古、山西、陕西、河南、山东8个省市地区,完成了101个画面,最终拼接成总长为161.6米的《黄河》长卷。

2019年10月,《黄河》全画在山东省东营市黄河入海口展出。

把画布搬到大地之上

要为黄河立传,王克举认为,至少要翻越“三座大山”:自然条件、身体状况和经典之作。然而,最难超越的往往是“自我”。

创作过程中,王克举和团队遭遇了常人难以想象的挑战:在海拔4000多米的星宿海,雨雪冰雹之间、高原缺氧的极端环境下完成写生;在炳灵寺陡峭山间,上下攀援查找合适的写生位置;在壶口瀑布的水流瞬息万变中,反复修改画作;在等候和追赶小浪底水库泄洪时间,弃车步行搬运绘画器材奔向水边……这些挑战背后,是王克举对艺术的极致追求,他说:“画黄河不是描摹风景,而是用画笔朝圣,每一笔都是对母亲河的敬畏。”

《黄河》长卷的完成,也是王克举对“中国油画民族化”命题的深刻回应,是用油画语言结合中国山水长卷形式进行的创作。他以壶口瀑布着笔,为全画定下了蓬勃奔涌的基调,同时摒弃西方焦点透视的束缚,借鉴中国山水画的“游观”理念,以散点透视串联起黄河全貌。画面中,星宿海的蜿蜒肌理、黄土高原的千沟万壑、齐鲁平原的庄稼韵律,既保留了油画的厚重质感,又融入了中国书画的写意性。

百米长卷,绝非一时兴起而作,王克举几十年的积累与沉淀,为他描绘“黄河梦”提供了丰饶的土壤。在中国人民大学艺术学院的教学生涯,是王克举艺术人生中至关重要的篇章。这段经历不仅塑造了他的艺术理念,更为《黄河》长卷的诞生埋下了伏笔。

任教期间,王克举坚持“以写生为基,以写意为魂”,带领学生走遍全国近30个省市自治区,在黄土高原、江南水乡、雪域边疆等地的自然景观中探索油画语言的本土化表达。这种“行走式教学”不仅培养了学生的艺术感知力,也让王克举积累了丰富的写生经验。他说:“二十年的风景写生,让我对自然的结构、色彩和空间有了更深的理解,这也让我在构思每一处风景的选点、处理每一块画布的衔接时得心应手。”在人大艺术学院的经历,让他对艺术创作的社会价值有了更深刻的思考,黄河长卷的构想,也正是在这种思考中逐渐清晰的。

黄河魂,赤子心

9月17日下午,在“美育大讲堂”第十五讲上,王克举作“黄河长卷的诞生”专题讲座,从黄河长卷的缘起、构思到创作历程,系统介绍了自己再现黄河四季风貌的创作实践与感悟。

此前,在中国人民大学艺术学院2015届学位授予仪式暨毕业典礼上,王克举寄语同学们:“艺术是人民生活的精神动力、文化传承的重要载体,艺术与时代具有共生关系。作为人大学子,希望大家秉持‘为人民而艺术’的初心,用艺术语言回应社会关切,以美学力量发展文化事业。”

从人大讲台到黄河岸边,王克举用画笔完成了一场跨越时空的对话。《黄河》长卷的横空出世,以宏大的史诗性和全新的美学价值,毫无愧色地矗立在新时代并成为其标志,它不仅是中国油画的里程碑,更是一部镌刻民族记忆的视觉史诗。

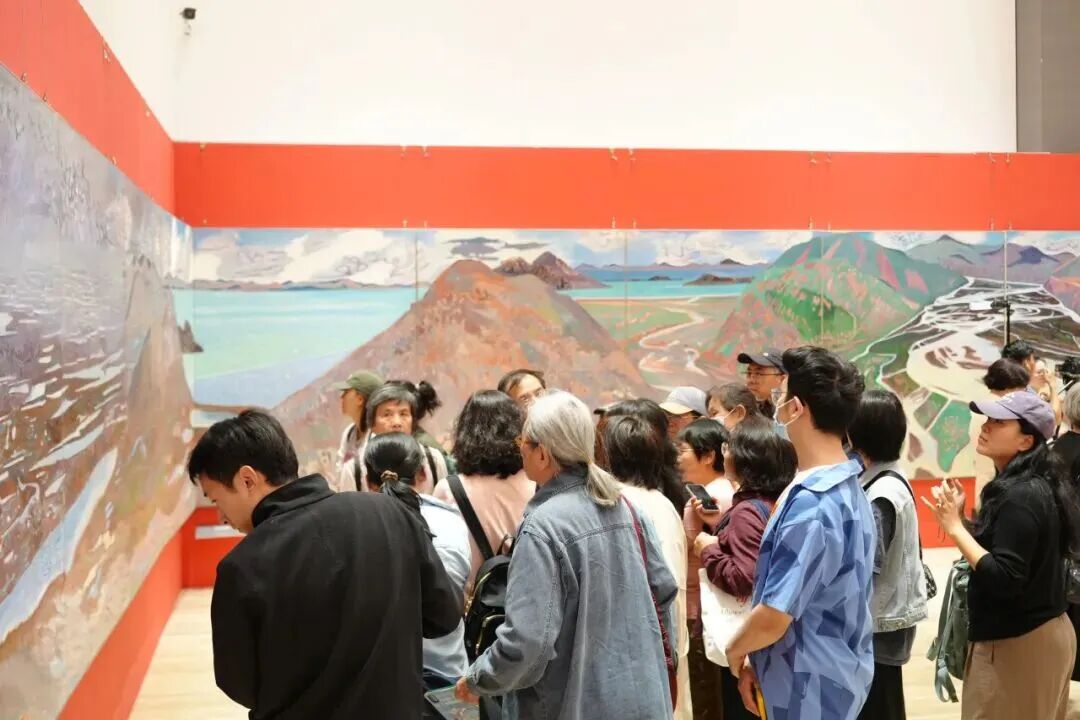

《黄河》长卷完成后,王克举将其无偿捐赠给了中国美术馆。他说:“这件作品不属于我个人,它属于中华民族。”2020年10月,由中国美术馆主办的“中国美术馆捐赠与收藏系列展:黄河魂·赤子心——王克举百米油画长卷展”举行,面向公众展示《黄河》长卷。与长卷同时展出的文献资料、黄河流域土样、近17米长的素描手稿和22米多长的色彩手稿,以及将旅途中用坏的画材、生活用品、汽车轮胎等物件制作成的装置艺术品,无不让观众领略到《黄河》长卷创作过程的艰辛和作品所承载的炽热情怀。

“黄河在哪里?黄河魂在何处?我从黄河的源头画到入海口,愈发觉得黄河的伟大与不朽。”王克举的黄河,是当代中国人的精神图腾,而这位“黄河歌者”,也将继续与真理同行、与时代同步,扎根中国大地,以人民为中心,把握艺术的时代使命。

从黄河源头到入海口

王克举一笔笔地将心中的黄河

镌刻在画布上

他所描绘的

不仅是这条伟大河流的片段剪影

而是它生命的过程

更是中华民族升腾的精神旋律

一大批与党和国家同呼吸共命运的

优秀艺术家

正从中国人民大学出发

为人民而艺术

为建设文化强国和教育强国

贡献力量!