溯源华夏之音

探寻千年古韵

中国人民大学艺术学院赴河南开展

“乐以载道:中华古典音乐探寻计划”

社会实践活动

钟声唤醒沉睡的典籍

琴弦震颤千年的记忆

我们沿黄河拾取音符

在泡桐木纹里,听见

文明的心跳——

乐以载道,道以传心

当编钟的余韵在博物馆中回荡,当古琴的弦音穿越时空而来,中华古典音乐以其独特的魅力诉说着华夏文明的厚重与灵动。

4月27日至4月30日,中国人民大学艺术学院师生与艺术学院音乐系学生党支部、中华古典音乐社成员以“青春社会行”为契机,开启“乐以载道:中华古典音乐探寻计划”社会实践活动,旨在深化学生对中华传统音乐文化的理解,促进学术与实践相结合,在调研中深刻理解和把握“两个结合”。从北京到开封、从兰考到郑州,四天的行程不仅是一次音乐的朝圣,更是一场跨越千年的文化对话。在这片孕育了华夏文明的中原大地上,师生们以音乐为媒,探寻着中华文化的根脉,感受着传统与现代的完美交融。

校际联袂 乐道共研

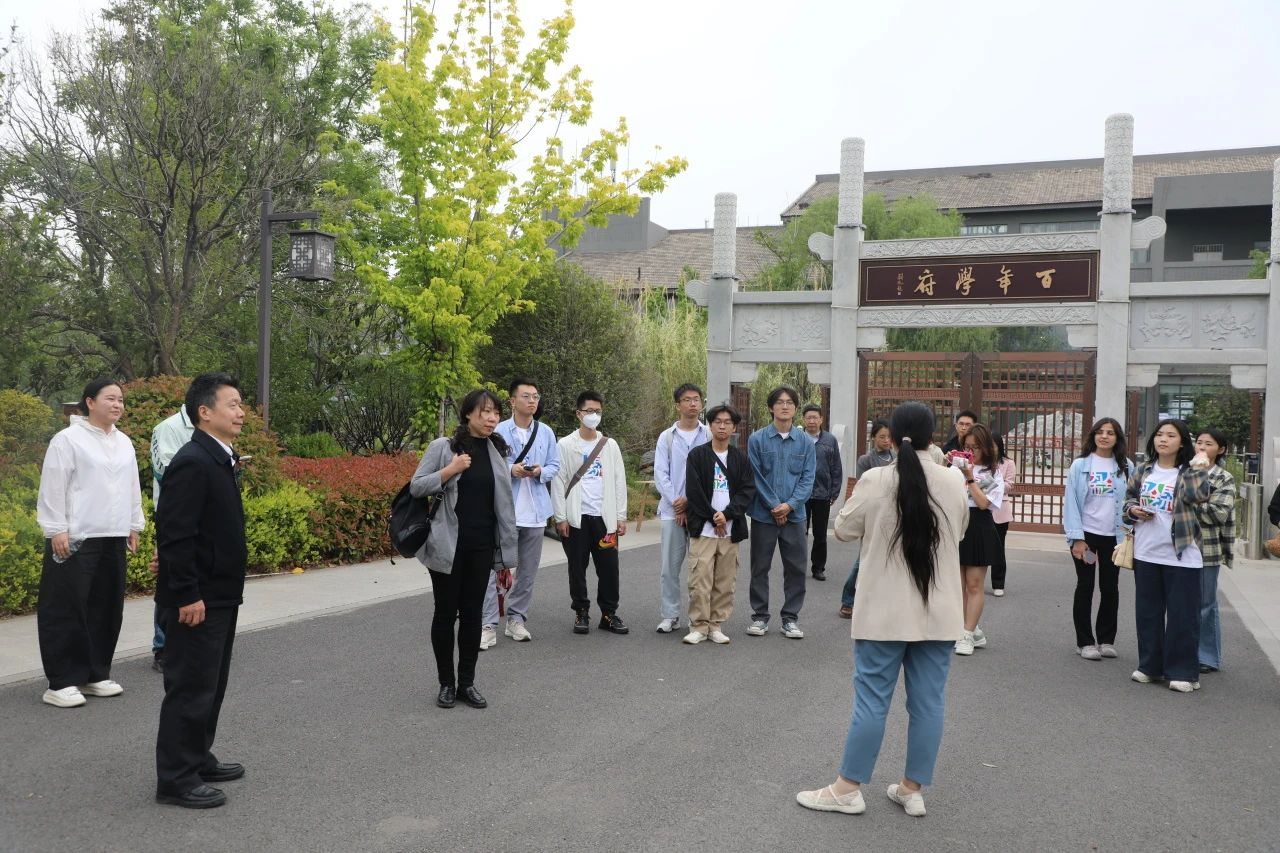

4月27日,探寻之旅在八朝古都开封拉开帷幕。为加强学术交流与合作,进一步推动中华古典音乐研究体系的建设与发展,中国人民大学艺术学院党委副书记李晰、教授齐柏平带领师生团队与河南大学音乐学院党委书记王志国、副院长王新、教师代表和研究生代表展开深入座谈交流。河南大学音乐学院副院长王新主持本次座谈会。

座谈会上,王志国代表河南大学音乐学院从党的建设、科学研究、人才培养等方面介绍音乐学院的发展情况。李晰向与会师生传达本次调研活动的目的和构想。人大艺术学院齐柏平教授同河大音乐学院李法桢副教授、薛培副教授、李国强博士就中华古典音乐的学理内涵、核心问题、研究路径、中国古代音乐美学的核心范畴等方面进行深入交流探讨。

河南大学音乐学院与我院初步表达合作意向,双方希望在多个领域开展交流与协作,共同探索合作的可行性。在学术研究方面,拟围绕“中华古典音乐”相关主题设立若干研究子项目,如可探讨开展“宋代音乐诏令整理”“古琴美学范畴研究”等课题;在资源共享方面,拟就田野调查数据互通互享展开讨论,并探索共建“音乐文物数据库”的可能性;在实践活动方面,计划就联合举办“中华古典音乐展演”以及“古典音乐进校园”等活动进行深入沟通。

座谈交流结束后,实践团队与河南大学师生代表共同开展实地调研,将学术研讨延伸至文化遗产保护现场。在北宋铁塔这一千年文化地标前,实践团队成员深入探究文物保护与城市发展的共生关系。斑驳的塔砖纹理成为解读古代营造技艺的立体教材,檐角铜铃的回响引发对非遗活态传承的思考,传统园区与现代市集的有机融合则为文旅创新提供了鲜活案例。这场跨越时空的田野调查,使青年学子真切触摸到文化传承的时代脉搏,为文化遗产的创造性转化积累了宝贵的实证研究素材。

4月30日上午,实践团队来到郑州大学河南音乐学院音乐考古研究院,与马国伟教授等研究院师生开展研讨交流。郑州大学河南音乐学院音乐考古研究院通过跨学科技术与传统工艺结合,复原多套具有历史价值的乐器,构建了从远古到唐宋的乐器谱系,成为国内音乐考古标杆。通过对出土乐器的研究和复原,让沉睡千年的乐音重获新生,成功复原了包括贾湖骨笛、曾侯乙编钟在内的众多古乐器。实践团队在此了解到如何从一块陶片、一段铭文中解读古代音乐信息,深切体悟到学术研究的严谨与艺术创造的激情,与古代典籍和古典乐器展开跨时空的交流。

郑州大学河南音乐学院音乐考古研究院与我院在音乐考古、古乐器复原及学科发展等领域初步表达了合作意愿,双方希望在此基础上探讨多维度的合作路径。面对当前“乐谱缺失、乐器先行”的研究现状,拟围绕“技术互补+资源共享”的思路展开进一步沟通:郑州大学河南音乐学院音乐考古研究院可发挥其在古乐器复原技术方面的优势,我院则依托学校平台资源与政策支持,探索通过邀请专家讲座分享、开展实地研究交流等方式深化协作。同时,也有意就共建“古典音乐数字化研究中心”进行可行性讨论,尝试构建集学术研究、成果呈现与实践演出于一体的协同发展机制,助力音乐考古成果的转化与古乐文化的当代传播。

4月28日,实践团队来到中华民族乐器之乡——河南省开封市兰考县。兰考县泡桐树源于焦裕禄带领群众治理“三害”的实践,既是生态治理的典范,又因独特的材质催生了特色民族器乐产业,成为兰考从苦难走向振兴的绿色见证。

实践团队来到焦裕禄纪念园,这位“党的好干部、人民的好书记”带领兰考人民治沙造林的故事深深打动了每一个人,兰考的一棵棵泡桐,在今天化作民族音乐的音符,歌颂着千百年来九州大地上像焦书记一样勤恳质朴的中华儿女们。

誓词砺心 精神铸魂

在纪念馆前,团队全体党员重温入党誓词,誓言在新时代传承焦裕禄精神,“暮雪朝霜,毋改英雄意气”,为文化强国建设贡献力量!

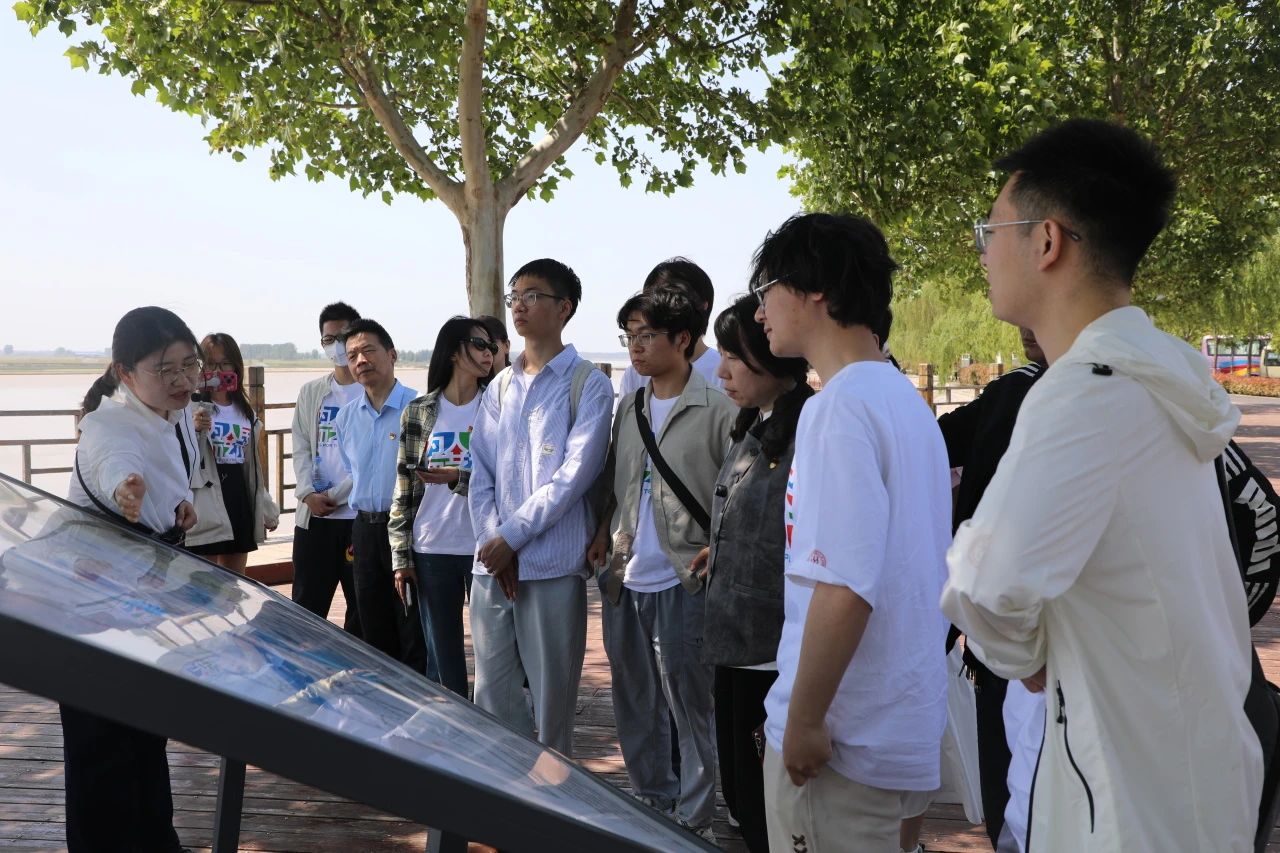

随后,实践团队来到黄河十八弯的最后一弯——东坝头,感受母亲河的波澜壮阔。团队成员站在毛泽东主席1952年视察时驻足的观河亭,在讲解员的讲述中,队员们了解了“宽河固堤”与“调水调沙”两大治黄方略,通过眺望河岸边绵延的生态廊道建设示范段,让同学们深切体会到退耕还湿、生态护坡等综合治理成效。这场跨越时空的眺望,既让青年学子感受到“黄河宁,天下平”的历史回响,更在新时代的绿色堤防与麦浪间,深刻体悟到中国共产党人“要把黄河的事情办好”的初心传承。

兰考寻音 乐道相承

4月28日,实践团队在兰考上海民族乐器厂兰考生产基地、兰考音乐小镇等地开展民族器乐制造、古乐器复原主题调研。

在国乐艺术馆中,一件件精美的乐器讲述着中国工匠的智慧与坚守,不同样式的花纹与形制包含着创新与发展。敦煌牌乐器融合敦煌壁画元素,打造民族乐器一流品牌,引领国风新潮,同时又与多方文化品牌与符号开展联名,推动文化产业蓬勃发展。

在兰考音乐小镇和徐场村,家家户户都参与乐器制作的景象令人惊叹。从设计打磨到上漆晾制,再到车间装货,村民们用泡桐制作乐器的智慧,不仅创造了经济价值,更传承了民族文化,奏响了乡村振兴的动人乐章。

古韵新声的艺术碰撞

4月29日,实践团队赴河南省博物院,与省博保护与传承部门、华夏古乐团负责人开展座谈交流,就古代乐谱的破译、乐器的复原等话题开展热烈讨论,聚焦于如何让考古发掘的史料真实地活起来,让古谱上的音符和谐地动起来,让历史的旋律赓续下去。河南省博物院华夏古乐团不断地在传承与创新中汲取养分,通过乐器复原、表演实践、新媒体宣传等让大众聆听千年古韵,推动中华古典音乐的融合发展。经过深入的探讨,实践团队受益匪浅,对民乐的传承发扬又有了新的认识。

中国人民大学艺术学院与河南省博物院就未来合作初步达成共识,表达了进一步深化协作的意愿。基于各自资源优势,双方拟在多个方向探索潜在合作路径。在学术研究方面,计划围绕古乐谱文献整理及地域音乐文化开展联合研究;在传播推广层面,将尝试运用新媒体手段创新古典音乐的表达形式,并就开发互动内容及联名文创产品进行交流探讨;在人才培养方面,也有意通过设立专题工作坊、邀请专家讲座等形式,促进师生参与古乐团相关演出实践。下一步,双方拟就合作机制展开沟通,并对共建“中华古典音乐研究与推广中心”、策划“中原古典音乐巡演”等活动的可能性进行深入讨论,致力于推动中华传统音乐的系统性保护、活化与创新发展,探索融合学科建设、文物资源与科技手段的文化传承新路径。

随后,实践团队聆听华夏古乐团使用复原古乐器演奏的音乐会。先秦礼乐的神秘庄重,《梅花三弄》的典雅悠长,《高山流水》的意境深远,无不展现着中华古乐的独特魅力。而古乐器演奏的流行曲目《孤勇者》,则以大胆创新的方式证明了传统音乐的生命力,赢得全场喝彩。演出结束后,团队师生与表演人员进行交流、学习,体验古乐器的魅力。

实践成员感悟

艺术学院音乐系学生党支部书记

2022级艺术学院硕士生 罗馨玫

此次实践中的兰考之行让我对党员身份有了更深的体悟,也进一步体会到理论学习与实践结合的重要性。当我亲眼见证匠人们用世代传承的技艺打造民族乐器,聆听焦裕禄书记带领大家战风沙、治盐碱的事迹,我深刻认识到,作为党员,要学习焦裕禄书记“亲民爱民、艰苦奋斗”的精神,始终扎根群众,脚踏实地;党支部的学习也不能只停留在理论层面上,更要迈开脚步,在实践中锤炼党性,在行动中践行初心。

艺术学院音乐系入党积极分子

2023级艺术学院本科生 赵子路

作为中华古典音乐社鼓乐团的一员,这次难忘的文化之旅让我深刻感受到中国传统音乐的深厚底蕴与独特魅力。从开封到兰考,再到郑州,我们的音乐文化探寻之旅串联起河南大学音乐学院、兰考国乐艺术馆、民族乐器展览馆和河南博物馆等重要文化地标。在每一处参访中,那些穿越时空而来的古老乐音都在诉说着中华音乐文明的源远流长,让我对音乐与人文精神的联结有了新的理解。特别感谢师友们的指导,让我这个外国学子通过音乐桥梁,触摸到了中华文明的深邃灵魂。

中华古典音乐社鼓乐团成员

2024级劳动人事学院本科生 付庆源

从开封的铁塔风铃,到兰考的匠心传承,从华夏古乐的典雅悠长,到考古研究的一丝不苟,这趟实践不仅让我对中华古典音乐的认识更加深入,更使我切身体会到蕴含在中华文化传承创新中的激情与智慧,一代代工匠巧手创造,一代代乐手倾情演奏,中华古典音乐的接力棒就这样在岁月长河中稳稳传递。因此,我也愿意投身文化传承事业,让中华古典音乐的音符流淌在这片广袤土地上。

艺术创作与评论研究方向学生

2024级艺术学院硕士生 范佳铭

经历本次“中华古典音乐探寻计划”,我明显感受到三条线索:音乐文化、红色文化(兰考焦裕禄精神)与城市文化(郑州市开封的考察),每一条线索学院都为我们提供很多的实践案例和实地考察机会,令人印象深刻。

以音乐文化为例,我们此次出发的首要任务就是探寻中原音乐文化根脉,也就是以河南音乐文物出土为代表的音乐考古研究路径和古乐器复原演出的现代传播路径(如河南博物院的华夏古乐团)。在河南大学音乐学院,有李法帧教授领衔的宋代音乐研究所,通过他的介绍,我深刻地了解到河大对宋代音乐的研究根脉非常深厚(我也首次得知,在世界范围内,河大是研究宋代音乐的三大支脉之一);当然,有很多活跃在当今中国音乐学界的专家,如郭克俭、苗建华等教授都是河大所培养,因此也是感慨这里对古乐的一些前沿研究,领悟到大历史观、人类学社会学方法论、乐器乐种、口述史等多元思维方式对中华古乐的研究必要性。

从开封的古韵悠长到兰考的匠心传承,从博物院的学术交流到考古研究院的潜心研究,这里的每一步都踏出了文化自信的坚实足音。实践途中,师生们不仅收集了宝贵的学术资料,还见证了众多复原民族古乐器的吹拉弹奏,更在心灵深处种下了传承中华优秀传统文化的种子。

弦歌不辍,步履未央。中华古典音乐承载的不仅是历史的回响,更是永续生长的文化基因。以此为起点,我们将循着千年音律的脉络走向更广阔的天地——在田野与都市间架起传承之桥,用数字技术破译工尺谱的密码,以青年创意重绎古典韵律。艺术学院将持续构建跨学科研究网络,深挖音乐背后的文明叙事;中华古典音乐社将化身创新实践的先锋,通过校际联动、非遗活化、新媒体传播等形式,让古老音阶跃动于当代生活。当编钟的涟漪漫过数字原野,这场跨越时空的对话,始终向着未来生长。下一段乐章,静候你我共同谱写。

古调新声共绕梁

兰考桐木仍生长

铁塔风铃还回响

愿做传薪者

让华夏乐章,永远明亮

- 实践团队学生 -

艺术学院音乐学专业硕士研究生

罗馨玫 杨逸媚

艺术学院艺术学专业硕士研究生

范佳铭

历史学院中国史专业硕士研究生

彭 程

文学院比较文学与世界文学专业

博士研究生 艾 玛

艺术学院音乐表演专业本科生

李雨桐 赵子路

艺术学院景观建筑专业本科生

王嘉诺

劳动人事学院人力资源管理专业本科生

付庆源 周志旭

国际关系学院国际政治专业本科生

任正阳

外国语学院俄语专业本科生

苏海文