2025年3月22日,第二届武夷论坛平行分论坛在福建南平盛大开幕,“中国人民大学-南平专属定制汉服”青年创意成果正式发布。

“中国人民大学-南平定制汉服”由人大艺术学院、国学院学生原创设计,闽北职业技术学院师生制作,武夷学院学生团队现场展示。接到任务后,艺术学院团委积极响应,成立专项工作小组,针对汉服形制、色彩选择、纹样提取等进行分析设计。

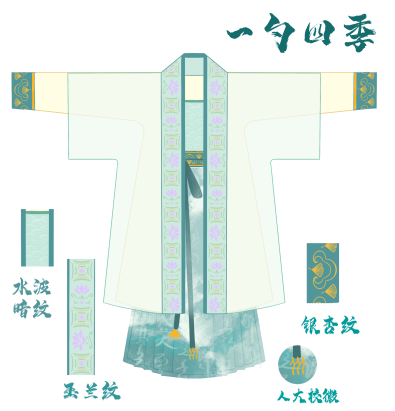

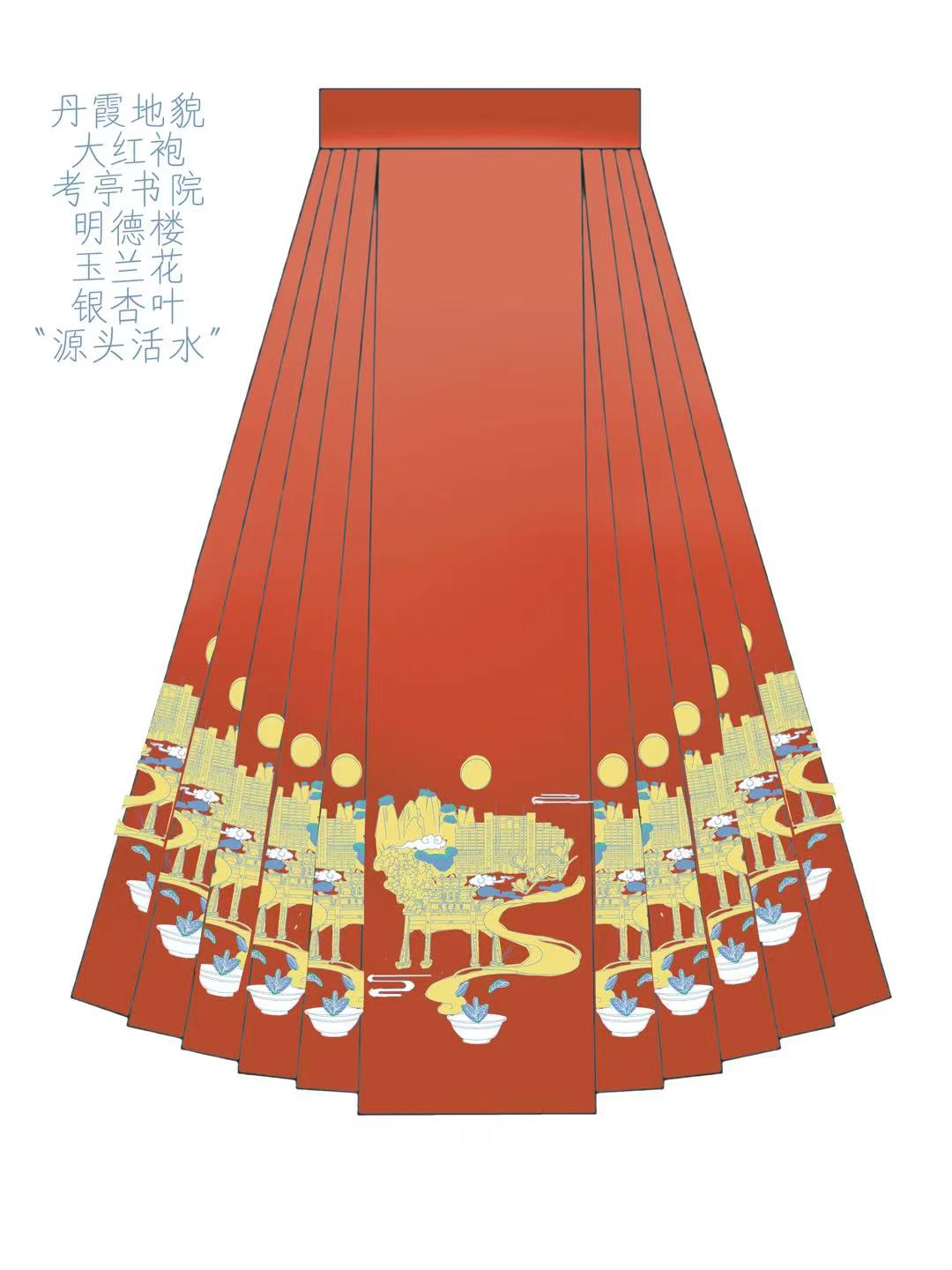

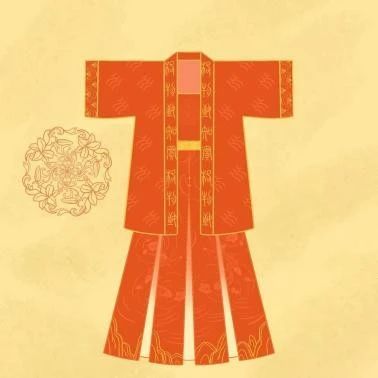

全系列共推出三款,分别为“朱墨青衿”套系男女款及“九曲明德”盘领大袄。其中,“朱墨青衿”套系男女款汉服由艺术学院陈鹳月、邹馨瑶同学主创设计,将传统文化与人大元素有机融合。

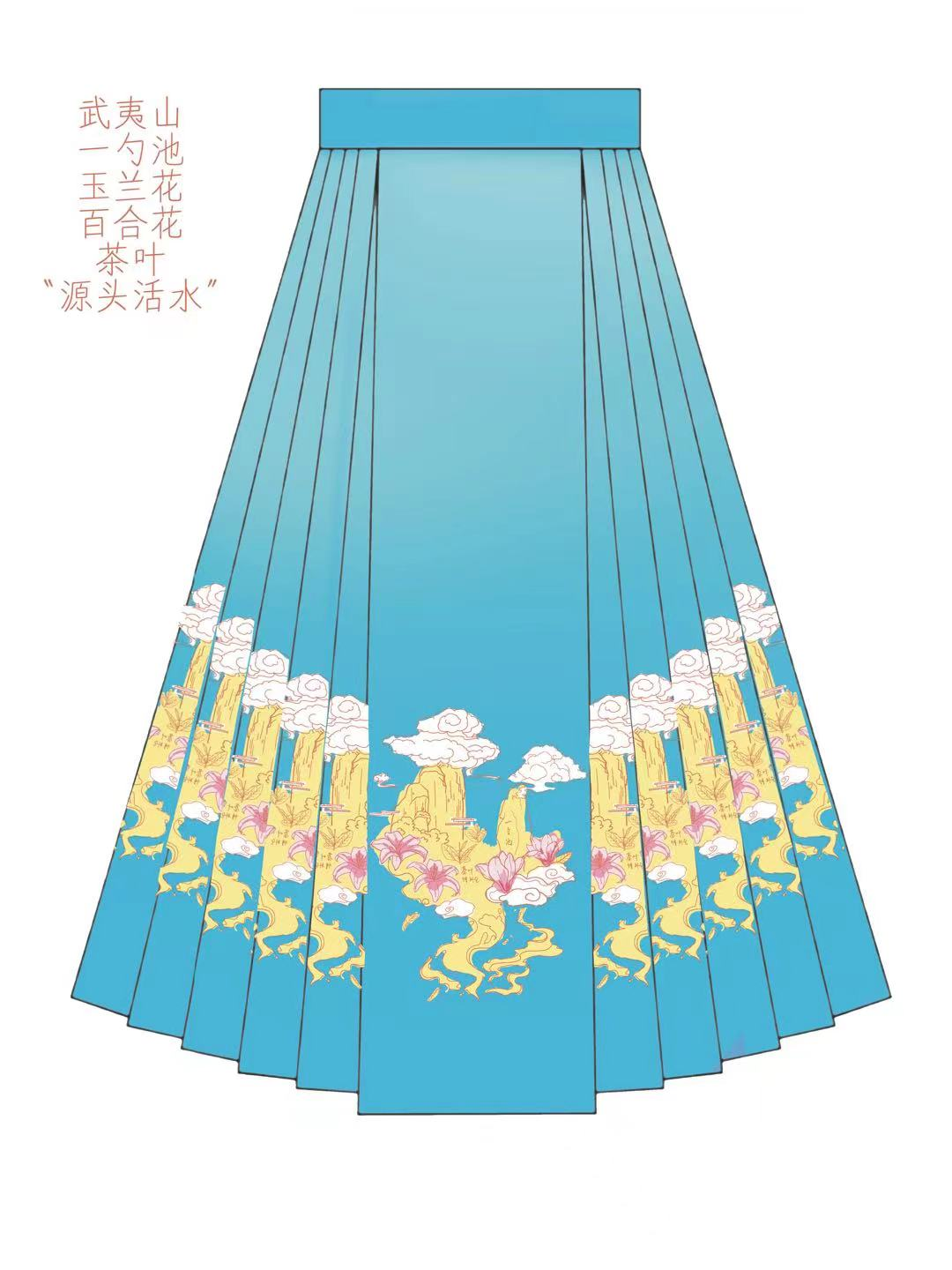

“接到为武夷论坛设计人大-南平专属汉服的任务时,我既惊喜又忐忑,”陈鹳月回忆道。作为一名传统服饰爱好者,她一直梦想将文化符号融入现代设计,创作出新颖具有意义的汉服。然而,当真正开始与国学院同学合作时,才发现挑战远超预期:从汉服形制的历史溯源(如马面裙实为宋代起源而非明代),到人大“一勺池”、校训精神与南平武夷山水元素的融合,每个细节都需要严谨考据。

团队以宋制汉服为基础,初版男款为交领长衫款式,以玉兰花纹和百合花纹为灵感,腰间佩戴玉饰;女款设计以“绿色水墨风”为主调,为抹胸+褶裙+褙子款式,裙摆铺陈一勺池水波纹与书法暗纹,袖口点缀银杏叶。

但首版样衣却显元素堆砌,“远看像山水画,近看像文化拼贴”。主创同学们在设计过程中意识到:传统不是元素的搬运,而是精神的转译。

“时间紧,任务重。”带着修改意见和反馈,团队开启了二度创作。

男款汉服初版采用了经典的“人大红”,在国学院提供的《朱熹诗词色彩图谱》中,团队发现了江南水墨的深层意蕴。最终男款汉服以“霁青”为底色,松花绿渐变为领缘,模拟南平雨后青山的氤氲意境。“这种取自江南水乡黛瓦白墙间的诗意色调,既暗合人大‘复兴栋梁’的端方品格,又流淌着‘实事求是’的温润气质,”邹馨瑶解释道。

女款汉服在保留银杏纹的同时,将领口滚边改为“格物致知,实事求是”篆刻文字,将校训化为可触的衣冠礼器,将普通百褶裙改为“四破三涧”剪裁,通过24道褶裥模拟武夷九曲溪的流动韵律,下摆金线刺绣勾勒山形轮廓,实现“人大一勺池”与“武夷九曲水”的意象叠合。

马面裙设计的颜色从纯色变成了水墨渐变,同时还去除了堆积的具体元素,将关键元素提炼为纹样符号表达,多种元素融合于“平雨青山”和“丹霞赤色”的云雾氤氲之中。

当最终成衣在武夷论坛亮相时,行走间裙摆金线刺绣泛着微光,领口校训滚边若隐若现,这些细节让汉服超越了服饰本身——它们是朱子理学“即物穷理”的当代注脚,是“一勺池”治学精神的空间延伸,更是两岸青年共同的文化密码。

“看着模特定格在T台时,突然理解了‘衣冠载道’的分量,”陈鹳月同学感慨,“总体来说,看到自己设计的汉服能够被发表出来还是很有成就感的,在这个过程中也学习到了很多传统文化知识,并且更深刻地了解了人大文化内涵。”

这场从“爱好者”到“文化转译者”的蜕变,不仅让主创同学们深入认知了传统服饰的造物智慧,更在针脚交织中触摸到人大“立学为民、治学报国”的精神血脉。

从课堂理论到武夷山水的实景展演,从校园学子到文化传播使者,艺术学院学子用一笔一画编织出传统与现代的对话通道。这套汉服不仅是服饰,更是一份青年答卷,见证了传统文化跨越时空,在当代焕发新生。